Daniel wagt

es nicht, in den Rückspiegel zu schauen. Aus Furcht vor dem, was er dort sehen

könnte, oder auch nicht sehen würde, starrt er wie gebannt auf die Straße vor

ihm. Die Mittelstreifen verschwimmen zu einer durchgängigen Linie und es kostet

Daniel von Minute zu Minute mehr Kraft, nicht doch einmal einen Blick zur Seite

oder gar nach hinten zu werfen. Nicht jetzt.

Vor etwa

einer halben Stunde, als die Welt noch in Ordnung war, hat er die Nachricht

seiner Frau erhalten, die Wehen hätten eingesetzt. Daniel war gerade in seinem

Büro gewesen, hatte alles stehen und liegen gelassen und war in die Tiefgarage

zu seinem Benz geeilt. Eine Minute später war seine Kollegin Michaela, die

gerade vor dem Gebäude eine Zigarette rauchte, zu Staub zerfallen. Daniel

bemerkte das erst auf den zweiten Blick, den er nach links warf, um zu sehen,

ob die Fahrbahn frei wäre.

Sein Herz

setzte aus. Wieso ausgerechnet jetzt, wo er doch all die Jahre Ruhe gehalten

hat? Unter großer Anstrengung wischte er den Gedanken an seine Kollegin und wen

es sonst noch erwischt haben mochte zur Seite und trat das Gaspedal durch.

Das erste Mal

hatte ihn der Tod – oder wie er es nannte: der Verfall aller Dinge – in seiner

Jugendzeit besucht. Zumindest konnte er sich an keine frühere Begegnung

erinnern. Daniel war gerade durch den Wald gejoggt – angetrieben von dem

athletischen Aussehen seiner Mitschüler – als er hinter sich ein Rascheln

vernahm. Er zuckte leicht zusammen, während seine letzten Gedanken an seine

Klassenkameradin Kira ins Nirwana flogen, und drehte sich um.

Er vermutete,

dass ein solches Rascheln meist von einem kleinen Tier – etwa einem

umherhüpfenden Vogel – verursacht wurde, doch an diesem Tag entsprach nichts

dem, was man Normalität nennen mochte. Die Quelle des Geräuschs war tatsächlich

ein kleiner Vogel gewesen. Jedoch war dieser Vogel nicht durchs Laub gehüpft,

sondern tot vom Himmel gefallen.

Daniel bückte

sich nach dem kleinen Geschöpf. Er hob einen Zweig auf, um den Vogel damit auf

die andere Seite zu drehen. Doch, als er das Tier berührte, gab das Gefieder

nach und der kurze Ast stieß durch bis auf den trockenen Waldboden. Im Vogel

klaffte ein Loch, wie von einer Gewehrkugel, als hätte ihn jemand vom Himmel geschossen. Jedoch waren die Ränder

dieser Wunde nicht ausgefranst und Blut konnte Daniel auch keines sehen. Es sah

vielmehr so aus, als sei der Vogel durch die Berührung des Astes zu Staub

zerfallen.

Aus Angst, er

könne sich durch den Kadaver mit irgendwelchen dubiosen Krankheiten infizieren,

ließ er den Vogel achtlos liegen und lief weiter. Am Ende seiner Laufstrecke

blieb Daniel atemlos stehen und dehnte seine Beinmuskulatur. Als er sich

umdrehte, um den Weg, den er gekommen war zurückzulaufen, sah er den

Schmetterling.

Der Falter

saß auf einem Grashalm und schlug mit den Flügeln. Mit einem Mal klappte sein

linker Flügel nach unten, während der rechte sich weiter auf und ab hob. Daniel

sah das Insekt genauer an. Dabei bemerkte er einen feinen Riss, der sich durch

den Falter zog, wie ein Riss in der Tapete. Entlang dieser dünnen Linie schien

alles Leben aus dem Tier gewichen zu sein. Der linke Flügel wirkte irgendwie

farbloser und der Fühler auf der linken Seite war kurz oberhalb des Kopfes

abgeknickt, wie ein Grashalm, der dem starken Wind nicht gewachsen war.

Vorsichtig

griff Daniel nach dem Schmetterling und berührte dessen linken Flügel. Er

spürte, wie der Flügel in sich zusammenfiel, wie die Asche eines verbrannten

Blatt Papiers. (Daniel hatte einmal eine Mathearbeit verbrannt, die er

unmöglich seinen Eltern zeigen konnte.) Der Falter kam, jetzt, da ihm ein

Flügel fehlte, aus dem Gleichgewicht und kippte nach rechts.

Auf seinem

Weg zurück bemerkte Daniel noch weitere Veränderungen in der Natur. Einige

Bäume hatten ihre Blätter verloren. Drei Bäume waren gar ganz umgestürzt. Es

schien, als habe eine schreckliche Macht das Leben aus allem gesogen. Erst nach

etwas mehr als einem Kilometer ließen diese Veränderungen nach. Hier blühten

wieder alle Bäume und die Tiere huschten durchs Gestrüpp. Daniel blieb stehen

und blickte über die Schulter zurück. Der Anblick, der sich ihm bot, nahm ihm

den Atem.

Links und

rechts des Weges türmten sich herabgefallene Äste, der Waldboden war übersäht

mit verfaulten Blättern und genau in dem Moment, als Daniel sich umdrehte,

stürzten drei weitere Vögel leblos vom Himmel.

Nur mit Mühe

konnte Daniel sich aus seiner Erstarrung lösen. Als es ihm gelang, drehte er

sich um und rannte so schnell er konnte zurück zu seinem Fahrrad, das er am

Waldrand an einen Baum gekettet hatte.

Daniel lenkt

den Benz über die Bundesstraße. Die nächste Ausfahrt ist seine. Er setzt den

Blinker und fährt, ohne in den Spiegel zu sehen, auf den Verzögerungsstreifen.

Vor ihm kriecht ein alter Golf über die Fahrbahn. Daniel tritt auf die Bremse.

Dann wirft er einen kurzen Blick auf das Display seines Smartphones. Susanne

hat ihm keine weitere Nachricht geschickt. Er weiß nicht, ob er das gut oder

schlecht finden soll. Gedankenverloren legt er sein Mobiltelefon auf den

Beifahrersitz. Als er seinen Blick wieder auf die Straße wirft, streift er kurz

den Innenspiegel. Das Blut gefriert in seinen Adern.

Hinter ihm

fällt ein verrosteter alter Laternenpfahl in sich zusammen, die Straße ist

brüchig und dort wo einige Büsche am Straßenrand gestanden haben, klafft ein

Loch in der Realität, wie ein Loch in einer Mauer, auf die jemand mit einem

schweren Hammer eingeschlagen hat. Daniel kann seinen Blick nur schwer vom

Spiegel losreisen. Seine Schläfen pochen. Großer Gott, hinter dem Loch war

nichts. Keine Wirklichkeit!

Daniel war

einige Tage später noch einmal in den Wald zurückgekehrt. Die Natur hatte sich

wieder etwas erholt. Das Forstamt hatte die umgestürzten Bäume an den Wegesrand

geschafft. Daniel suchte den Waldboden konzentriert ab, konnte jedoch keinen

Vogelkadaver finden. „Im Wald bleibt nichts liegen“, hatte sein Biolehrer immer

gesagt. Daniel war sich nicht sicher, ob das Verschwinden der toten Vögel auf

die anderen Tiere zurückzuführen war. Er glaubte vielmehr, dass sie einfach zu

Asche zerfallen waren. Als er die Stelle erreichte, an der er einige Tage zuvor

umgekehrt war, blieb er stehen. Er wagte es nicht, sich umzudrehen. Langsam

schloss er seine Augen, atmete tief ein und wieder aus und dreht sich dann um.

Als er seine Augen wieder öffnete, bot sich ihm das gewohnte Bild. Die Blätter

hingen alle noch an den Bäumen, die Vögel flogen weiterhin durch die Luft oder

hüpften über den Boden und die Insekten schwirrten umher. Dennoch spürte Daniel

ein Gefühl der Beklemmung. Er wusste nur nicht, wieso. Erst, als er spät in der

Nacht in seinem Bett lag, wurde ihm klar, woher dieses Gefühl gekommen war: Er

hatte nichts gehört. Der Wald war vollkommen still gewesen.

Der Verfall

aller Dinge war ihm nur noch zweimal über den Weg gelaufen. In keinem der Fälle

hatte Daniel ihn kommen sehen. Er kam unangekündigt, wie die Zeugen Jehovas

oder ein Landstreicher, der an der Tür klingelte und nach etwas Geld fragte.

Das zweite

Mal trafen sie aufeinander, als Daniel kurz vor seiner letzten Abiturprüfung

stand. Er war nach dem Unterricht etwas länger in der Schule geblieben, um in

der Bibliothek noch etwas zu recherchieren. Nach einer Stunde bekam er so

starke Kopfschmerzen, dass er beschloss, das Lernen für diesen Tag

einzustellen. Er nahm die geliehenen Bücher und trug sie zurück zu den

entsprechenden Regalen.

Schon von

weitem konnte er sehen, dass die anderen Bücher, die sich in dem Regal

befanden, alt und verrottet waren. Die Einbände waren schimmlig geworden, die

Farbe blätterte ab und das Papier war brüchig und vergilbt. Daniel wusste sich

nicht anders zu helfen, als seine drei Bücher in das Regal zu legen und die

Bibliothek durch den Hinterausgang zu verlassen. Er war direkt zur

Bushaltestelle gegangen und nachhause gefahren. Seitdem hatte er nie wieder

einen Fuß in die Bibliothek gesetzt.

Ihre dritte

und bisher letzte Begegnung hatten Daniel und der Tod vor etwas über drei

Jahren während eines Theaterbesuchs. Daniel war in der Pause auf die Toilette

gegangen. Als er sich die Hände wusch und währenddessen im Spiegel betrachtete,

fiel sein Blick auf den Mann, der gerade eben aus der Kabine kam. Er hatte

langes, weißes Haar, dass ihm ungekämmt ins Gesicht hing und gelbe, lange,

brüchige Fingernägel, die an mehreren Stellen eingerissen waren. Das

erschreckendste war jedoch seine Haut. In seinem Gesicht hatten sich Blasen

gebildet und von seiner Stirn hing ein großer Lappen blauer Haut herab. In der

dort entstandenen Lücke klaffte das Nichts.

Daniel

erbrach sich ins Waschbecken und verließ das Theater ohne, sich noch einmal

umzudrehen. Erst als er draußen war, schrieb der Susanne eine SMS. Dann wartete

er vor dem Eingang, den Blick auf die Tür gerichtet. Er wollte seiner Frau ins

Gesicht sehen, wenn sie die Treppe herunterkam. Er wollte auf keinen Fall

hinter sich blicken. Und auf keinen Fall würde er jemals wieder leichtsinnig in

einen Spiegel schauen.

Daniel

erreicht sein Haus eine halbe Stunde, nachdem er sein Büro verlassen hat. Er

lässt den Wagen in der Einfahrt stehen und rennt, ohne noch einmal hinter sich

zu sehen, den kurzen Weg zur Haustür hinauf. Vor der Tür fällt ihm der

Schlüssel aus der Hand, so schweißnass sind seine Finger. Er hebt ihn auf und

öffnet die Tür. Dann tritt er ein. Er weiß, dass Susanne oben im Schlafzimmer

liegen wird (der Arzt hat ihr Bettruhe verordnet), trotzdem ruft er nach ihr.

Ihre Stimme gibt ihm recht. Er eilt die Treppe nach oben, bleibt jedoch auf

halber Strecke stehen. Mit pochendem Herzen dreht er sich um und rennt runter

in die Küche, um eine Schere zu holen.

Als er wieder

die Treppe hochläuft, sieht er die feinen Risse in der Tapete und die

Wurmlöcher im Treppengeländer. Er ist da. Der Verfall aller Dinge.

Daniel öffnet

die Schlafzimmertür und schließt sie sofort wieder, als er den Raum betreten

hat. Er schließt sie, ohne sich umzudrehen. Er wagt es nicht, seiner Frau den

Rücken zuzudrehen. Nicht jetzt. An ihrem Gesichtsausdruck versucht er

abzulesen, ob ihr die vermoderte Tapete im Flur aufgefallen ist. Sie blickt ihn

völlig normal an.

„Da bist du

ja endlich.“

„Es tut mir

leid, aber vor mir fuhr eine alte Oma ihren klapprigen Golf spazieren.“

„Fahr mich

bitte ins Krankenhaus.“

Daniel hat

damit gerechnet, dass Susanne das verlangen wird. Er schüttelt den Kopf. „Das

geht nicht.“

„Wieso?“

Weil er

wieder da ist. Daniel schweigt zunächst. Dann legt er die Schere auf das Bett.

„Wir erledigen das selbst.“

„Ich will

keine Hausgeburt!“ Susanne sieht in Daniels Augen, dass er nicht bereit ist,

von seinem Vorhaben abzurücken. „Ruf wenigstens Maria an.“ Daniel überlegt

einen Moment, ob er es riskieren kann, die Hebamme hinzuzuziehen, dann

schüttelt er langsam den Kopf.

„Es geht

nicht. Es tut mir so leid.“

Irgendwas an

seinem Blick macht Susanne Angst. Sie kann es nicht genau ausmachen, doch sie

weiß, dass sie sich zurecht fürchtet. Sie weiß, dass sie sich vor allem um ihre

Tochter sorgen machen muss.

Daniel

umrundet das Bett. Dabei ist sein Blick fest auf Susanne fixiert. Er geht

rückwärts in das kleine Badezimmer und holt einige Handtücher. Dann steht er

etwas ratlos im Schlafzimmer. Schließlich fragt er: „Wie häufig kommen die

Wehen?“

„Etwa alle

fünf Minuten. Es verwundert mich, dass du bisher noch keine mitbekommen hast.“

Kaum hat sie es ausgesprochen, als auch schon die nächste Wehe einsetzt.

„Würdest du jetzt bitte Maria anrufen und herbitten?“ Es ist mehr eine

Aufforderung als eine Frage. Daniel denkt fieberhaft nach. Schließlich zieht er

sein Smartphone aus seiner Tasche. Er entsperrt es und blickt auf das Display.

In der Scheibe spiegelt sich die Gardine hinter ihm. Augenblicklich zerfällt

sie zu Staub. Susanne schreit laut auf.

„Ich kann sie

nicht anrufen. Die Welt würde zerfallen. Verstehst du das denn nicht?“ Daniel

sieht dem Gesicht seiner Frau an, dass sie nichts versteht. Aber da ist noch

etwas in ihrem Blick. Durch die Verzweiflung hindurch scheint etwas, das Daniel

für Vertrauen hält. „Wir werden das auch ohne Marie schaffen.“ Er nimmt

Susannes Hand und drückt sie fest. Susanne nickt. Dann fängt sie an zu

schreien.

„Es geht

los!“

Und es geht

los. Susanne drückt immer fester Daniels Hand. Das Smartphone liegt

mittlerweile achtlos auf dem Fußboden. Etwas knackst in Daniels Hand. Susanne

atmet jetzt immer hektischer. Daniel versucht sich an die Dinge zu erinnern,

die sie gemeinsam mit der Hebamme besprochen haben. Verzweifelt versucht er,

seine Hand aus Susannes festem Griff zu lösen. Als ihm das nicht gelingt, geht

er in die Knie und streicht mit der freien Hand sanft über Susannes Kopf. Sie

entspannt sich ein wenig, ohne jedoch den Griff um Daniels Hand zu lockern.

Ihre Atmung ist jetzt kontrollierter.

Auf einmal

kann sich Daniel doch an etwas aus den Vorbereitungskursen erinnern: Eine

Geburt kann zwischen acht und fünfzehn Stunden dauern. Er versucht noch ein

letztes Mal, sich aus dem Griff seiner Frau zu befreien. Schließlich gibt er

auf und denkt nur noch, dass es ja auch irgendwie fair ist, dass er ebenfalls

Schmerzen ertragen muss.

Keine fünf

Stunden später legt Daniel die Schere weg, mit der er zuvor die Nabelschnur

durchtrennt hat. Seine Tochter weint lauthals, was Daniel zunächst besorgt

registriert, bis er sich daran erinnert, dass es sich nur um ein Zeichen dafür

handelt, dass das Baby Luft bekommt.

Susanne liegt

völlig erschöpft in ihrem Bett. Das Bettzeug ist blutverschmiert. Daniel

lächelt seiner Frau zu während er seine Tochter im Arm wiegt. Er ist so

fasziniert von dem kleinen Geschöpf in seinen Händen, dass er sich

gedankenverloren im Kreis dreht. Als er seine Frau das nächste Mal sieht, ist

sie allem Anschein nach tausend Jahre alt. Daniel lässt vor Schreck beinahe

seine Tochter fallen. Er stürzt auf das Bett zu. Das Holzgestell ist überall

morsch, die Blutlache auf dem Laken ist völlig vertrocknet. Das Bettzeug ist zu

Staub zerfallen. Susannes Haut ist nahezu an jeder Stelle ihres Körpers

abgefallen und liegt wie feine Asche neben dem schwarzen Skelet. Ihre Haare

sind grau.

Daniel

schießen die Tränen in die Augen. Als er anfängt laut und ohne Scham zu weinen,

beginnt auch seine Tochter in seinen Armen zu schreien. Er drückt sie jetzt

fester an sich und wiegt sie hektisch hin und her, wodurch sie nur noch lauter

weint. Daniel steht hilflos inmitten eines toten Schlafzimmers und weint, bis

seine Tränen versiegen, schreit lautlos in die Nacht, bis seine Kehle

vertrocknet.

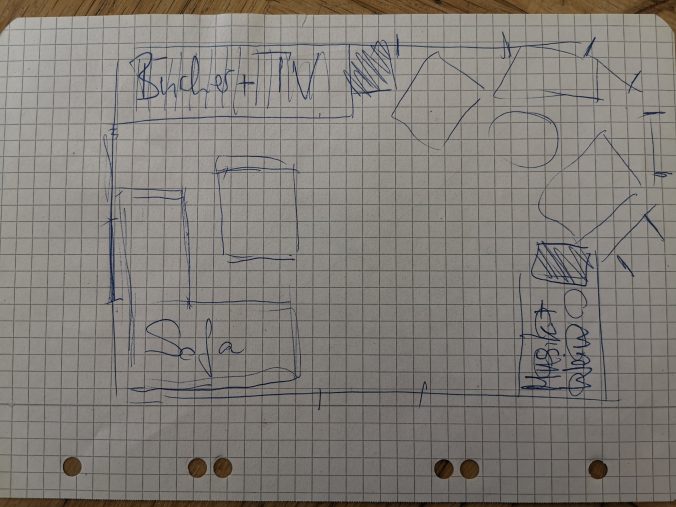

Daniel hat

aufgehört zu weinen. Er ist mit Susanna – er hat es nicht übers Herz gebracht,

seiner Tochter den Namen ihrer Mutter zu geben – nach unten ins Wohnzimmer

gegangen. Die Treppenstufen haben unter seinem Gewicht leicht nachgegeben. Die

Tapete im Flur und auf der Treppe ist mittlerweile in ihre Bestandteile zerfallen

und hängt ausgebleicht lose an der Wand.

Susanna liegt

jetzt auf einer Wolldecke auf dem Fußboden und spielt vergnügt mit einem

kleinen Plastikball, den sie immer wieder fallen lässt. Daniel hebt ihn jedes

Mal auf und reicht ihn ihr. Susanna nimmt ihn unbeholfen in ihre kleinen Hände

und quietscht fröhlich, als sie ihn ein weiteres Mal wegwirft. Reflexartig

dreht Daniel sich nach dem Ball um, der unter den Klavierhocker rollt und

erstarrt mitten in der Bewegung. Sein Herz hört auf zu schlagen und in seinem

Hals bildet sich ein Kloß, der ihm den Atem nimmt. Daniels Lippen zittern

unkontrolliert. Angespannt horcht er in die Stille, doch da ist nichts. Kein

Ticken einer Uhr, kein Atemgeräusch seiner Tochter. Wäre doch wenigstens das

Rascheln eines herumhüpfenden Vogels zu hören. Daniel fegt diesen Gedanken zur

Seite.

Plötzlich

hört er doch etwas. Ein leiser Atemzug seiner Tochter. Daniel fallen ganze

Gebirge vom Herzen. Dann beginnt Susanna qualvoll zu schreien.

Neueste Kommentare